Domenico Scarpa

Circoscrivere l'assoluto

L'indice dei libri del mese, Gennaio 1995

Circoscrivere l'assoluto

L'indice dei libri del mese, Gennaio 1995

È difficile raccontare una figura come Roger Caillois (1913-1978), o anche solo abbozzarne l’inventario. Fra i territori intellettuali in cui prese a inoltrarsi fin da ragazzo, molti non erano segnati su nessuna mappa: scienza e letteratura, politica e polemologia e antropologia, teoria del gioco e del mito e del sacro, studio dei minerali, degli insetti, dei sogni…

Oggi sono disponibili due libri, entrambi assai ricchi, entrambi ben progettati e curati e tradotti, entrambi animati da uno scrupolo di possibile completezza documentaria e interpretativa.

Come si sa, i fascicoli della rivista “Riga” di Marcos y Marcos segnano ogni volta una data fondamentale nella fortuna del tema prescelto, si tratti di uno scrittore, un artista, un musicista, o del progetto di una rivisti mai realizzata. Questo n. 23 dedicato a Caillois non fa eccezione, essendo affidato a un frequentatore della sua opera esperto e duttile come Ugo. M. Olivieri. Ospita, com’è consuetudine, opere grafiche e poesie (di Paz e Magrelli) dedicate o ispirate a Caillois; ne raccoglie tre conversazioni e decine di pagine disperse, inedite in Italia, disposte lungo l’arco delle sue anabasi intellettuali; offre, da Adorno a Staroniski, da Blanchot a Benjamin (che ne rileva presto, e polemicamente, la presenza), da Bataille a Jabès, saggi, articoli e lettere di amici e interlocutori; infine, mobilità una falange di studiosi italiani (tra cui Annamaria La serra, massimo esperto italiano della materia) che si misurano con le molte tessere del suo puzzle.

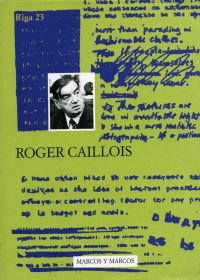

Sono le fotografie di cui è corredato il fascicolo a rendere parlante il paradosso di Caillois. Lo si potrebbe anunciare così: Caillois aveva il fisico e l’aspetto di una guardia confinaria: solido come una consonante, squadrato, scuro, capelli lisci incollati al cranio, ciglia folte e circonflesse, occhi a mandorla, sciabolanti sguardi obliqui. Eppure, se in età matura si compiace di mostrarsi come un uomo d’ordine, il suo istinto lo destina a essere un contrabbandiere, un uomo di sconfinamenti.

Il suo rigore (oggi è perfino banale annotarlo), la sua propensione per l’asciutto e l’arido, non sono che le forme della sua energia visionaria. La curiosità di Caillois verso i “percorsi trasversali della natura”, l’azzardo del “mettere l’uno accanto all’altro dei fenomeni appartenenti a dei regni diversi” (esempio: confrontare una nebulosa e una conchiglia, entrambe “sottomesse alla medesima legge dello sviluppo a spirale”) lo indurrà a concepire le scienze diagonali.

A vent’anni la letteratura gli pareva “un’attività frivola, magari sintomatica di realtà nascoste ma che uno spirito serio aveva il dovere di studiare più che di esercitare”. La poesia era una contraffazione della scienza; ecco perché l’avrebbe affrontata smontando i meccanismi dell’ispirazione, isolandone il “residuo irrazionale”. La rottura con Breton, che lo stimava molto, è fatale; siamo nel 1935. Ma sarà ancora l’esattezza a ricondurlo alla poesia. Le pagine di Pierres (1966) e dei suoi scritti di “mistica materialista” dedicati ai minerali sono pura letteratura: “Finisco, dopo una lunga erranza, là dove d’abitudine si comincia, quando la meraviglia e l’entusiasmo dei giovani anni facilitano le cose”.

È una dichiarazione rivelatrice: Caillois è uno specimen del combattimento della cultura francese contro se stessa: dell’estremismo intellettuale che magnifica tanto la verità quanto l’errore. Le sue diagonali sono il residuo, le linee di forza dei suoi moti penelopei tra il più e il meno, tra il tessere e il disfare, entro un secolo che si è distinto in questa duplice attività, la cui somma risulta diversa da zero.

La sua impresa giovanile più celebre è la fondazione (1937) del Collège di Sociologie insieme a Georges Bataille. Li accomuna “un’attrazione mai interrotta per le forze dell’istinto e della vertigine, unita al gusto di definirne la natura, di smontarne quanto possibile l’incantesimo, di apprezzarne esattamente i poteri”. La loro ambizione è fondare una “sociologia sacra”, che permetta di conoscere e guidare tutto quanto di oscuro e irrazionale si può discernere nel mondo, nel funzionamento degli individui, delle istituzioni, delle comunità. Con la sola ragione non si governa, non si seduce: ecco il limite delle liberaldemocrazie moderne, ed ecco perché i membri del Collège si propongono di sottrarre il mito e il sacro, la vertigine del potere e della guerra, dalle mani dei fascisti: “Una minoranza decisa poteva trasformare il mondo”. Era il loro progetto e, come bene raccontano Denis Collier, Rocco Ronchi e Ugo Olivieri, si rivela presto un sogno. “Il sapere non è una leva potentissima. L’impero effettivo è uno solo ed è quello delle armi”.

Più tardi, Caillois si ritroverà a deplorare con eloquenza (o finge?) la parte migliore di sé e dei suoi sodali: la debolezza. Al culmine degli anni trenta il Collège de Sociologie è una pattuglia di deboli che si credono forti avendo elaborato una dottrina della forza. È stato detto che si trattava di prestigiatori che si studiano di credere alla magia per mezzo dei propri stessi trucchi. Bella battuta; fatto sta che la magia, una magia nera, esisteva e di lì a poco avrebbe risucchiato il mondo in una guerra totale.

Non è solo questo episodio a dirci come Caillois fosse un ingegnoso nemico di se stesso, lui che insisteva di non possedere vita interiore. La diffidenza è la sua musa. Eppure, non è che si presenti come un maestro minore di quella “scuola di sospetto” da cui nasce il Novecento (Marx-Nietzsche-Freud): piuttosto, esercita il sospetto su di sé, sui propri pensieri, sulla propria volontà di esprimersi. Si avverte in Caillois una torsione, una liofilizzazione del pensiero che è profondamente autobiografica: Jean Starobinski trova “difficile sfuggire all’impressione che questo sogno di padronanza attiva sia stato alimentato dal fantasma di una lotta con le forze, molli, umide, mostruosamente feconde (immagine di una femminilità pericolosa?) che minacciano d’inghiottire coloro di cui s’impadroniscono”.

Così, ecco Caillois animato da una presunzione dolente che gli impedisce di pronunziare la parola “io”. Il suo è uno strazio di grande solennità, che fa pensare a ipotetici Mémoires d’outretombe dai quali il protagonista abbia voluto cancellarsi, lasciando un tema musicale dominante a sedurre e percuotere l’orecchio. In luogo dell’io troviamo il mondo, notomizzato e trasmutato grazie a quella che Cioran definisce “una nota d’entusiasmo temperata dalla meticolosità”. Nel saggio più fertile di “Riga”, Stefano Bartezzaghi racconta la compresenza di gioco e sacro in Caillois, entrambi contrapposti ala medierà della vita pratica. Scrivere del gioco significa percorrere “i paradossali confini che assicurano la circoscrizione dell’assoluto”. Circoscrivere l’assoluto: è questa ambizione a orientare la sua vita intellettuale.

Non sono poi molte le idee che governano la visione del mondo illustrata e difesa da Caillois; una di esse è quella “dissimetria creatrice” di cui parla nella sua autobiografia Il fiume Alfeo (1978). In “Riga”, Mario Porro ne estrae una filosofia naturale che è una specie di “arte della fuga” del suo pensiero. Lo stesso Porro la collauda offrendo per la prima volta al lettore italiano, in Diogene coricato, i testi della polemica feroce che oppose (1954-55) Caillois a Claude Lévi-Strauss. Quest’ultimo aveva pubblicato nel ’52, su incarico dell’Unesco, il saggio Razza e storia; nel ’55 sarebbe uscito Tristi tropici. Caillois non sa vedere quel breve scritto cardinale e quel lungo trattato, non ancora letto ma forse presentito, per quello che sono: due critiche del giudizio, due indagini dei criteri con i quali valutiamo noi stessi e il resto del mondo, la cui logica irrecusabile è animata da una intelligenza così solida e sottile da trasformare in scienza persino la passione.

Sospettoso, li considera sintomo di “un rancore insidioso e tenace” dell’etnologo verso la società di cui è figlio; un rancore colpevole che lo spinge a denigrarsi, a darsi torto per aver meglio ragione. Diogene coricato (dal titolo della rivista “Diogène” fondata da Caillois) è solo il primo degli epiteti con cui Lévi-Strauss fulmina l’avversario.

Si prova un piacere cattivo da intellectus et circenses nel leggere queste pagine. E si prova un piacere più maligno e sottile nel gustare i discours de réception presso l’Académie Francaise pronunciati vent’anni dopo dai due contendenti: un grandissimo teatro stilistico da secolo aureo. Con suprema ipocrisia Caillois inietta i veleni della passata discordia in ogni singola parola dell’elogio pronunciato per accogliere l’etnologo tra gli immortali. Ma quei veleni del 1955 erano rivolti anche a se stesso: Caillois metteva sotto accusa la propria stessa gioventù; Levi-Strauss se ne accorse e lo invitò con ferocia a fare i conti col proprio passato senza coinvolgere nessun altro.

Oggi sono disponibili due libri, entrambi assai ricchi, entrambi ben progettati e curati e tradotti, entrambi animati da uno scrupolo di possibile completezza documentaria e interpretativa.

Come si sa, i fascicoli della rivista “Riga” di Marcos y Marcos segnano ogni volta una data fondamentale nella fortuna del tema prescelto, si tratti di uno scrittore, un artista, un musicista, o del progetto di una rivisti mai realizzata. Questo n. 23 dedicato a Caillois non fa eccezione, essendo affidato a un frequentatore della sua opera esperto e duttile come Ugo. M. Olivieri. Ospita, com’è consuetudine, opere grafiche e poesie (di Paz e Magrelli) dedicate o ispirate a Caillois; ne raccoglie tre conversazioni e decine di pagine disperse, inedite in Italia, disposte lungo l’arco delle sue anabasi intellettuali; offre, da Adorno a Staroniski, da Blanchot a Benjamin (che ne rileva presto, e polemicamente, la presenza), da Bataille a Jabès, saggi, articoli e lettere di amici e interlocutori; infine, mobilità una falange di studiosi italiani (tra cui Annamaria La serra, massimo esperto italiano della materia) che si misurano con le molte tessere del suo puzzle.

Sono le fotografie di cui è corredato il fascicolo a rendere parlante il paradosso di Caillois. Lo si potrebbe anunciare così: Caillois aveva il fisico e l’aspetto di una guardia confinaria: solido come una consonante, squadrato, scuro, capelli lisci incollati al cranio, ciglia folte e circonflesse, occhi a mandorla, sciabolanti sguardi obliqui. Eppure, se in età matura si compiace di mostrarsi come un uomo d’ordine, il suo istinto lo destina a essere un contrabbandiere, un uomo di sconfinamenti.

Il suo rigore (oggi è perfino banale annotarlo), la sua propensione per l’asciutto e l’arido, non sono che le forme della sua energia visionaria. La curiosità di Caillois verso i “percorsi trasversali della natura”, l’azzardo del “mettere l’uno accanto all’altro dei fenomeni appartenenti a dei regni diversi” (esempio: confrontare una nebulosa e una conchiglia, entrambe “sottomesse alla medesima legge dello sviluppo a spirale”) lo indurrà a concepire le scienze diagonali.

A vent’anni la letteratura gli pareva “un’attività frivola, magari sintomatica di realtà nascoste ma che uno spirito serio aveva il dovere di studiare più che di esercitare”. La poesia era una contraffazione della scienza; ecco perché l’avrebbe affrontata smontando i meccanismi dell’ispirazione, isolandone il “residuo irrazionale”. La rottura con Breton, che lo stimava molto, è fatale; siamo nel 1935. Ma sarà ancora l’esattezza a ricondurlo alla poesia. Le pagine di Pierres (1966) e dei suoi scritti di “mistica materialista” dedicati ai minerali sono pura letteratura: “Finisco, dopo una lunga erranza, là dove d’abitudine si comincia, quando la meraviglia e l’entusiasmo dei giovani anni facilitano le cose”.

È una dichiarazione rivelatrice: Caillois è uno specimen del combattimento della cultura francese contro se stessa: dell’estremismo intellettuale che magnifica tanto la verità quanto l’errore. Le sue diagonali sono il residuo, le linee di forza dei suoi moti penelopei tra il più e il meno, tra il tessere e il disfare, entro un secolo che si è distinto in questa duplice attività, la cui somma risulta diversa da zero.

La sua impresa giovanile più celebre è la fondazione (1937) del Collège di Sociologie insieme a Georges Bataille. Li accomuna “un’attrazione mai interrotta per le forze dell’istinto e della vertigine, unita al gusto di definirne la natura, di smontarne quanto possibile l’incantesimo, di apprezzarne esattamente i poteri”. La loro ambizione è fondare una “sociologia sacra”, che permetta di conoscere e guidare tutto quanto di oscuro e irrazionale si può discernere nel mondo, nel funzionamento degli individui, delle istituzioni, delle comunità. Con la sola ragione non si governa, non si seduce: ecco il limite delle liberaldemocrazie moderne, ed ecco perché i membri del Collège si propongono di sottrarre il mito e il sacro, la vertigine del potere e della guerra, dalle mani dei fascisti: “Una minoranza decisa poteva trasformare il mondo”. Era il loro progetto e, come bene raccontano Denis Collier, Rocco Ronchi e Ugo Olivieri, si rivela presto un sogno. “Il sapere non è una leva potentissima. L’impero effettivo è uno solo ed è quello delle armi”.

Più tardi, Caillois si ritroverà a deplorare con eloquenza (o finge?) la parte migliore di sé e dei suoi sodali: la debolezza. Al culmine degli anni trenta il Collège de Sociologie è una pattuglia di deboli che si credono forti avendo elaborato una dottrina della forza. È stato detto che si trattava di prestigiatori che si studiano di credere alla magia per mezzo dei propri stessi trucchi. Bella battuta; fatto sta che la magia, una magia nera, esisteva e di lì a poco avrebbe risucchiato il mondo in una guerra totale.

Non è solo questo episodio a dirci come Caillois fosse un ingegnoso nemico di se stesso, lui che insisteva di non possedere vita interiore. La diffidenza è la sua musa. Eppure, non è che si presenti come un maestro minore di quella “scuola di sospetto” da cui nasce il Novecento (Marx-Nietzsche-Freud): piuttosto, esercita il sospetto su di sé, sui propri pensieri, sulla propria volontà di esprimersi. Si avverte in Caillois una torsione, una liofilizzazione del pensiero che è profondamente autobiografica: Jean Starobinski trova “difficile sfuggire all’impressione che questo sogno di padronanza attiva sia stato alimentato dal fantasma di una lotta con le forze, molli, umide, mostruosamente feconde (immagine di una femminilità pericolosa?) che minacciano d’inghiottire coloro di cui s’impadroniscono”.

Così, ecco Caillois animato da una presunzione dolente che gli impedisce di pronunziare la parola “io”. Il suo è uno strazio di grande solennità, che fa pensare a ipotetici Mémoires d’outretombe dai quali il protagonista abbia voluto cancellarsi, lasciando un tema musicale dominante a sedurre e percuotere l’orecchio. In luogo dell’io troviamo il mondo, notomizzato e trasmutato grazie a quella che Cioran definisce “una nota d’entusiasmo temperata dalla meticolosità”. Nel saggio più fertile di “Riga”, Stefano Bartezzaghi racconta la compresenza di gioco e sacro in Caillois, entrambi contrapposti ala medierà della vita pratica. Scrivere del gioco significa percorrere “i paradossali confini che assicurano la circoscrizione dell’assoluto”. Circoscrivere l’assoluto: è questa ambizione a orientare la sua vita intellettuale.

Non sono poi molte le idee che governano la visione del mondo illustrata e difesa da Caillois; una di esse è quella “dissimetria creatrice” di cui parla nella sua autobiografia Il fiume Alfeo (1978). In “Riga”, Mario Porro ne estrae una filosofia naturale che è una specie di “arte della fuga” del suo pensiero. Lo stesso Porro la collauda offrendo per la prima volta al lettore italiano, in Diogene coricato, i testi della polemica feroce che oppose (1954-55) Caillois a Claude Lévi-Strauss. Quest’ultimo aveva pubblicato nel ’52, su incarico dell’Unesco, il saggio Razza e storia; nel ’55 sarebbe uscito Tristi tropici. Caillois non sa vedere quel breve scritto cardinale e quel lungo trattato, non ancora letto ma forse presentito, per quello che sono: due critiche del giudizio, due indagini dei criteri con i quali valutiamo noi stessi e il resto del mondo, la cui logica irrecusabile è animata da una intelligenza così solida e sottile da trasformare in scienza persino la passione.

Sospettoso, li considera sintomo di “un rancore insidioso e tenace” dell’etnologo verso la società di cui è figlio; un rancore colpevole che lo spinge a denigrarsi, a darsi torto per aver meglio ragione. Diogene coricato (dal titolo della rivista “Diogène” fondata da Caillois) è solo il primo degli epiteti con cui Lévi-Strauss fulmina l’avversario.

Si prova un piacere cattivo da intellectus et circenses nel leggere queste pagine. E si prova un piacere più maligno e sottile nel gustare i discours de réception presso l’Académie Francaise pronunciati vent’anni dopo dai due contendenti: un grandissimo teatro stilistico da secolo aureo. Con suprema ipocrisia Caillois inietta i veleni della passata discordia in ogni singola parola dell’elogio pronunciato per accogliere l’etnologo tra gli immortali. Ma quei veleni del 1955 erano rivolti anche a se stesso: Caillois metteva sotto accusa la propria stessa gioventù; Levi-Strauss se ne accorse e lo invitò con ferocia a fare i conti col proprio passato senza coinvolgere nessun altro.