Stefano Nardini

Speciale PopCamp: Parliamo di camp con Fabio Cleto

Velvet Goldmine, 23 Agosto 2008

Speciale PopCamp: Parliamo di camp con Fabio Cleto

Velvet Goldmine, 23 Agosto 2008

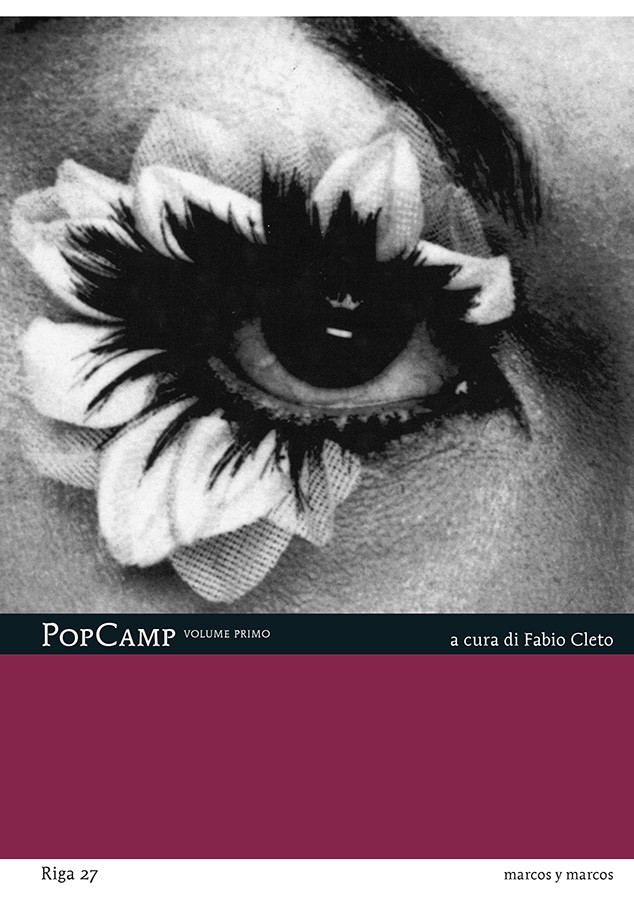

La casa editrice Marcos y Marcos ha pubblicato PopCamp, due volumi che approfondiscono l'inafferabile concetto di camp, con tantissimi interventi. Un lavoro imperdibile per gli appassionati del glam e per gli amanti della contaminazione culturale. Ne abbiamo parlato con l'autore e curatore Fabio Cleto, che ringraziamo per la grande disponibilità e per il tempo che ci ha dedicato

Fabio Cleto insegna al Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e delle scienze culturali alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere della Università di Bergamo.

È un'autorità internazionale sul camp e ha pubblicato nel 1999 un volume negli Stati Uniti e in Gran Bretagna (camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject, 1999) che è il testo di riferimento sull’argomento, usato nelle università di tutto il mondo.

I due volumi di PopCamp, pubblicati da Marcos y Marcos, sono il primo, ma approfonditissimo, studio pubblicato in Italia.

SN Il suo libro, anzi i due volumi del libro, riempiono davvero un vuoto editoriale. Come mai secondo lei, prima di PopCamp, non è mai stato pubblicato nulla su questo argomento in Italia? Questo è un tema davvero poco frequentato. C’è qualche motivo preciso che giustifica questo vuoto?

FC Sì, il silenzio italiano sul camp può risultare sconcertante. A onor del vero però non si tratta di un silenzio totale. Per fare alcuni esempi, già negli anni Settanta Gillo Dorfles aveva parlato brevemente del camp in relazione al Kitsch; Giuseppe Merlino nel 1983 aveva dedicato al camp un breve saggio in una rivista accademica; nel 1996 io stesso ho pubblicato un ampio capitolo nella Storia della civiltà letteraria inglese curata da Franco Marenco per la Utet, e non sono mancati rapide riflessioni o usi del termine sulle pagine culturali dei quotidiani. L’ho visto spesso usato, anche se raramente discusso, nel mondo gay. In tal senso, il camp ha conosciuto da noi una circolazione marginale, legata a spazi intellettuali a bassa diffusione, oppure a un uso che si limitava a evocare la categoria senza entrare nei suoi meandri e spiegare cosa significasse. È una situazione, in altri termini, per qualche verso analoga a quella che nel 1964 vede Susan Sontag pubblicare Note sul camp, lo storico saggio che ne fece una parola di uso comune nella New York intellettuale: prendere il camp, che era fino ad allora apparso solo in alcuni romanzi e nei dizionari dell’uso gergale, e presentarlo nella sua complessità, in modo tale da renderne evidente il valore di chiave estetica della contemporaneità. Se però nel 1964 erano bastate a presentarlo una ventina di pagine, articolate in 58 note, nel frattempo la questione ha ottenuto nel mondo angloamericano un’attenzione critica di prim’ordine, per quantità e qualità, e lo scenario si è fatto ben più articolato. Ecco allora che oggi in Italia lo spazio necessario a presentarlo è ben superiore: servivano due volumi, 640 pagine, oltre 40 testi di narratori, artisti, giornalisti e saggisti, e quasi 300 immagini, per avvicinarsi a un fenomeno la cui complessità continua a spiazzarci, e a sedurci. La novità assoluta di PopCamp sulla scena editoriale italiana è insomma il modo articolato in cui si parla della cosa.

Ora, perché questo clamoroso ritardo? Credo che la ragione sia inestricabilmente legata alla natura del camp, che è fondamentalmente elitaria. E al tempo stesso, assolutamente elusiva, evanescente. Tanto più impervio da affrontare, insomma, quanto più frivolo, prezioso e perverso è il territorio che ci apre. Un territorio reso ancor più esclusivo dalla mancanza di un termine italiano per descriverlo (anche se l’origine della parola «camp» sembra rimandare all’italiano «campeggiare» o «campire», nell’accezione teatrale e pittorica dei termini). Così come avveniva prima del 1964 nel mondo anglofono, chi conosceva questa preziosa categoria amava forse «tenerla per sé», come una marca di iniziazione. Chi praticava il camp non voleva vederlo discusso negli spazi mainstream, sia perché il parlarne ne avrebbe tradito la natura esclusiva, sia a causa del sapore sottilmente perverso che lo caratterizza, per l’intreccio che avvolge camp e sfere della sessualità eccentrica. Il che è valso da noi fino a oggi. La dimensione «massonica» che storicamente ha caratterizzato l’omosessualità nel mondo angloamericano, ad esempio, e che ha coinvolto molta parte della cultura gay nelle modalità del camp, è forse oggi ancora protagonista in Italia. Per ragioni legate alla nostra storia culturale, ovvio, non ultimo alla presenza della chiesa cattolica e di una politica culturale solo apparentemente più tollerante, l’omosessualità - i suoi spazi, le sue modalità d’essere - continua a essere gestita attraverso il silenzio. Oppure, a una rappresentazione marcata da stereotipi retrivi, da una fondamentale riduzione della complessità. Ecco dunque che da noi sono mancate le condizioni stesse per immettere proficuamente la parola «camp» nel lessico degli studi culturali, della storia dell’arte, dell’estetica. Anche perché i campi del sapere che più hanno promosso gli studi sul camp nel mondo angloamericano - i cultural studies, la teoria queer, ecc. - da noi proprio non hanno trovato particolare riscontro. Non è un caso infatti che io abbia potuto pubblicare un libro importante sull’argomento in Gran Bretagna e negli Stati Uniti quasi dieci anni prima che in Italia. Ed evidentemente non era un’esperienza solo mia. Cercare di affrontare il camp in Italia significava imbarcarsi in un’avventura che poneva non poche difficoltà, perché si tratta di una categoria di non facile discussione, e fondamentalmente «sospetta». Richiedeva un lavoro cospicuo, senza garantire risultati. Ed ecco perché, essendo un terreno tanto impervio quanto prezioso, ho ritenuto necessario presentare il camp con un lavoro cospicuo che cerca di rispettarne la logica tutt’altro che semplice. Un volume che non spiega, non insegna il camp: che lo esibisce, ne mette in gioco la logica perversa e paradossale, nel momento stesso in cui lo illustra. Che nutre la speranza di segnare un inizio per il camp in Italia. E devo dire che la notevole copertura che sta ricevendo PopCamp sulla stampa nazionale è un segno assai confortante: forse ne è valsa la pena.

SN Qualcuno in effetti diceva che tentare di spiegare il camp equivale a tradirlo perchè il camp va solo esibito... La stessa Wikipedia è piuttosto vaga sulla definizione. Può tentare di spiegare ai frequentatori del nostro sito il concetto, l'idea di camp?

FC Il camp è indefinibile: lo diceva già Susan Sontag, nelle parole che lei ricorda, e prima di lei, nel 1954, Christopher Isherwood, che ne evidenziava la natura «esoterica», assimilando al Tao, che può solo essere percepito intuitivamente, e non razionalizzato. La straordinaria mole di interventi che si sono succeduti negli ultimi quarant’anni ha di fatto ribadito questa peculiare elusività. In questo senso, per rispondere alla sua domanda: il problema che si pone nel cercare di presentare l’idea di camp, nel cercare di spiegare cosa sia, è che il camp non è «un’idea», e non è nemmeno una «cosa». È semmai un modo. Un modo di vedere il mondo come un teatro dell’innaturale, dell’artificio: uno stile che celebra l’eccentricità e sublima il Kitsch, trasformandolo in una forma di eccellenza estetica per snob supremi, per meta-snob, per chi è in grado di apprezzare perversamente ciò che l’elite culturale disprezza. Il camp è il dandismo nella cultura di massa, è una sensibilità ironica, una forma sfarzosa di travestitismo psichico. Un processo dinamico che accomuna osservatore e osservato in una danza scellerata, al contempo grottesca e sublime, di maschere. È uno stile sia di performance sia di percezione: può dunque essere volontario o meno, sublime o volgare (oppure ancora, sublime E volgare). Ovunque ci si imbatta in un qualcosa di «fuori dal mondo», di un qualcosa che però ci entusiasma e ci coinvolge nel suo eccesso, abbiamo incontrato il camp. Che si tratti di Greta Garbo, maschera impassibile, oppure della gondoletta veneziana e di certe madonnine sberluccicanti, così straordinariamente kitsch da risultare, come dire, «bellissime». Tipico esempio quest’ultimo del camp involontario, attivato da uno sguardo che inverte e spiazza le gerarchie culturali. Ecco la ragione (e del tutto materiale) perché non si può definire il camp e perché parlarne significa tradirlo, ragione che si lega alla sua stessa natura fondamentalmente, paradossalmente elitaria. Un’elite esiste in quanto si distingue dalla massa: esiste cioè nello scarto, termine centrale nella fenomenologia del camp, inteso sia come movimento, sia come rifiuto. E definire il camp significa condividere con i più una categoria che si chiude invece in un uso provvisorio e locale, che traccia i confini (il «campo») di una paradossale elite del sapere negativo. Di chi si afferma la propria superiorità nell’abbracciare il negletto, perché in fondo chiunque è in grado di apprezzare il bello. Non appena sembra di averlo inquadrato in una formula condivisa, ecco che emerge una forma nuova o diversa di camp, che spiazza la definizione e l’uso appena codificati. Si è cioè ricostituita un’elite che sdegna quella versione ormai divulgata, e banalizzata, di camp apprezzata dagli esteti della domenica.

Volubile, evanescente, inafferrabile, sempre in movimento nell’assumere nuove forme e nell’occupare nuovi spazi: si tratta infatti di un fenomeno estetico che comprende un corpus assolutamente eterogeneo. E nel pantheon del camp si trova davvero l’inconciliabile. Troviamo Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, Fassbinder e Sylvester, Philip Johnson e Jean Cocteau, i Velvet Underground ed Erté, Robert Mapplethorpe e Coco Chanel, Bette Davis e Divine, Dusty Springfield e Mae West. Il camp avvicina sfere culturali distanti come arte, musica pop e classica, cinema, architettura, design, opera lirica, fumetti, letteratura, teatro, musical, moda, ecc., e ordini estetici altrettanto diversi: aristocrazia, piccola borghesia e sottocultura, le divine del cinema muto con il qui-e-ora nostalgico del mercatino delle pulci, il sublime estetico di Visconti con il trash di John Waters. Proprio qui sta il punto, volendo, del camp: è come andare a un party dove può succedere di tutto. Dove si fanno incontri sorprendenti, ma dove per definizione non tutti hanno accesso. Bisogna avere una veste mentale adatta, e gioire nel sapere che i più non saranno mai in grado di partecipare allo spettacolo. Perché, poverini, non sono stati invitati, o perché non sanno usare le chiavi d’ingresso, e rimangono esclusi da un luogo della mente che non comprenderanno mai.

SN L'estetica camp è strettamente legata al modo di esprimersi del mondo gay o nel tempo ha avuto qualche impiego al di fuori di quel mondo, qualcuno se ne è consapevolmente appropriato ?

FC È innegabile che la formazione culturale omosessuale abbia trovato nel camp, nell’arco del Novecento, una fondamentale modalità espressiva, una forma di sopravvivenza nell’inversione delle gerarchie predicata dal camp, a fronte di un regime di stigmatizzazione sociale. Una delle figure ricorrenti nel camp, quando lo si vuole «spiegare» per esempi, è infatti il travestito, la «regina». Non è un caso che nel primissimo intervento sul camp, nel romanzo Il mondo di sera di Isherwood, alla parola venga immediatamente associata l’immagine di «un giovincello svenevole, con capelli ossigenati, cappello e boa di struzzo, che finge di essere Marlene Dietrich». La stessa Sontag riconosceva all’omosessuale un ruolo di «avanguardia» nella definizione di una sensibilità camp, e di lì a poco Jack Babuscio avrebbe scritto un saggio in cui identificava nel camp la matrice ultima di una «sensibilità gay». Una sensibilità che si esprimeva nella consapevolezza della teatralità quotidiana, più che giustificata in chi viveva costantemente recitando un ruolo, per sfuggire alle maglie della legge (solo nel 1967 l’omosessualità viene depenalizzata, in Inghilterra; quanto agli USA, in alcuni stati è ancora illegale). Nel momento stesso in cui Sontag ne parla sulle pagine della «Partisan Review», a ogni modo, la comunità omosessuale vede divulgato il proprio codice segreto, un codice di riconoscimento e di trasformazione dello stigma in marca di appartenenza elitaria. Intrecciandosi con il Pop che, guidato da Andy Warhol, esplodeva proprio nel 1964, nasceva così il «Pop Camp», un camp che si faceva cifra epocale e fenomeno di massa: complice la notevole eco mediale che l’intervento di Sontag riscuote, la parola diventa di uso comune nell’alta borghesia metropolitana, e parallelamente si alzano lamenti di espropriazione di un codice fondamentalmente omosessuale, del glamour che avvolgeva l’elite senza potere del camp gay. Da quel momento, il codice viene democratizzato, e invade la sfera dell’intrattenimento di massa, in un processo che sembra non arrestarsi più, in cui la diffusione del camp coincide con una sua banalizzazione.

Questa è la versione semplice della storia, che semplifica brutalmente le cose, nel momento stesso in cui assegna un valore originario, autentico, fondativo, all’uso gay del camp, e in cui si rende il «pop camp» una variante borghese, eterosessuale, addomesticata. Non è insomma quella che emerge da uno sguardo rivolto alla complessità del fenomeno, quello sguardo che ho cercato di restituire in PopCamp. Si tratta cioè di riconoscere e comprendere l’ampia diffusione del camp nel mondo omosessuale come effetto storico, più che come dato espressivo di una specifica «sensibilità gay». La «sensibilità gay» è infatti una costruzione (intrecciata a quella di «identità gay») in larga misura collocabile negli anni Settanta, e oggigiorno ampiamente superata. La categoria stessa di «gay» è locale e spuria, e non rende conto in modo efficace della complessità di varianti che vengono invece privilegiate dal termine «queer». Con «gay», ad esempio, si privilegia la figura dell’omosessuale maschio, metropolitano e perlopiù bianco, a esclusione di tutto il resto, di tutta la fenomenologia delle eccentricità transgender che si è, di volta in volta, investita nel camp. Inoltre, «gay» (che descrive un soggetto autonominato e pubblico, che ha cioè fatto il proprio coming out) è chiave inadeguata per tutta la prima parte del Novecento, quando il soggetto omosessuale esisteva in una condizione semiclandestina, quella più propria al soggetto queer. Ecco dunque perché non mi sembra adeguato sottoscrivere un’ipotesi di bieca espropriazione da parte del mondo eterosessuale nei confronti di un codice omosessuale. Perché in fondo l’omosessualità non è condizione necessaria, né sufficiente, perché si abbia un effetto camp: da un lato l’omosessualità, che di per sé è realtà assai composita, non esprime spesso alcuna forma di camp, e dall’altro vi è un camp, anche precedente gli anni Sessanta, che non è riconducibile a un soggetto omosessuale. La sovrapposizione fra camp e gay è resa ancor più fragile da uno sguardo storico. Se pure non consideriamo i prodromi del camp, che alcuni rintracciano nel Sei-Settecento più lezioso, con la Versailles del Re Sole (e del fratello scapestrato) a rappresentare una sorta di eden camp, se ci limitiamo cioè a quando appaiono le prime attestazioni della parola, il camp nasce nel secondo Ottocento come cifrario diffuso nell’aristocrazia britannica, nel sottobosco delle identità sessuali eccentriche e nello spazio urbano del teatro, quello spazio cioè che ospitava il fantastico, l’illegale, il folle. Molti omosessuali erano parte di questo mondo, ma non tutti, e non tutti coloro che ne facevano parte, d’altro canto, erano omosessuali. Un classico esempio di camp storico, ad esempio, è quello di Mae West, donna femminile quant’altre mai, praticamente una parodia della femminilità. Il camp era cioè all’epoca un codice condiviso da tutti coloro che, a vario titolo, erano esclusi dall’ordine della normalità borghese, e che in questa esclusione affermavano il proprio paradossale statuto elitario.

Gli anni Sessanta, con Sontag certo, ma anche con la Pop Art di Warhol, inaugurano un nuovo regime culturale in cui entrano in crisi i dualismi (alto / basso, originale / seriale, maschile / femminile ecc.) su cui si era imperniato l’ordine precedente. Ecco che l’elitarismo ironico e di massa rappresentato dal pop camp si offre come chiave epocale. Ed ecco perché da un lato la nostra attualità, figlia di quella svolta, testimonia una così pervasiva presenza del camp. Ma anche, ecco la ragione per cui riflettere sul camp porta a sovvertire il dualismo non solo fra maschile e femminile, ma anche fra omo ed etero. E infine, ecco perché mi è sembrato utile focalizzare l’approccio al camp sulla fase di sua «esplosione», sul momento stesso in cui segna cultura e costume, gallerie d’arte, giornali e scrittura, moda e pubblicità, cinema e musica. Un momento fondamentale da cui partire, oggi, per riflettere su come si siano storicamente mossi gli «accampamenti», e su che ruolo il camp abbia (come, dove, perché) sullo scenario attuale.

SN PopCamp, oltre a riportare il saggio di Sontag, raccoglie sia interventi, narrativi e saggistici, di autori sia femminili che maschili, da Angela Carter a Truman Capote, da Christopher Isherwood a Alberto Arbasino, ma, visto che il nostro sito si occupa di musica, un solo saggio si occupa di musica, quello di Vivian Gornick. Sarebbe interessante approfondire qui meglio questo aspetto, per arrivare poi nello specifico all'artista David Bowie a cui è dedicato il nostro sito. Restiamo in ambito internazionale. Escludendo certe eroine della lirica, integrate a posteriori nell'estetica camp, chi ha iniziato a mescolare le carte e a darci dentro di camp?

FC Sì, il camp musicale non è forse il protagonista di PopCamp. Il mio lavoro riflette in parte la ricerca che è stata condotta in questi anni, e va riconosciuto che gli scritti in sede musicale non sono stati numerosi e significativi come quelli in ambito sociale, filmico, teatrale, letterario o artistico. Nel volume del 1999 avevo incluso un buon testo su Annie Lennox, ma solo un terzo dei materiali che avevo raccolto allora è stato accolto in questo doppio libro italiano, e il saggio in questione non è rientrato nella cernita. Era più urgente accogliere altri materiali, insomma. Mi sarebbe inoltre piaciuto includere qualche testo musicale, dalla sfera del pop o dal musical, ma non è stato possibile, per ragioni di spazio e di diritti. A margine, devo poi dire che avevo commissionato un saggio su David Bowie, ma non mi è stato consegnato in tempo utile, purtroppo. Premesso ciò, in verità, i riferimenti all’ambito musicale nei materiali di PopCamp sono costanti e numerosissimi. Ad esempio, Isherwood per esemplificare il camp menziona Mozart, mentre Sontag rinvia agli Scopitone (i predecessori dei videoclip di oggi) e alla cantante cubana La Lupe. Non famosissima, devo dire, eppure assai camp. Ma i riferimenti di PopCamp sono diffusi anche nelle immagini che costellano e movimentano i due volumi. Immagini di Bowie, Rod Stewart, Grace Jones, Madonna e altri. D’altro canto, il ricorso all’immagine non è casuale: il camp è questione di performance, di teatro, e in genere non si può distinguere un elemento camp nell’impianto sonoro o vocale dal corpo e dall’esibizione complessiva dell’artista camp. Il camp è un pensiero visivo, dopo tutto.

Per venire invece alla sua domanda, chi ha iniziato a darci dentro di camp. Ora, non credo che le divine della lirica siano state integrate a posteriori nell’estetica camp. Penso al contrario che già fra i contemporanei fossero oggetto di un’ammirazione «normale», magari anche sconfinata, e pure di un’adorazione in chiave camp, parallela ed eversiva nei confronti di quella canonica, che le rendeva idoli perversi di un ordine altro - eccessivo, sublime e sconsiderato - di realtà. Col che non voglio dire che siano costoro ad aver originato il camp musicale. Anche perché ci ritroviamo a fare i conti con un problema centrale al camp, quello della sua origine, che continua a non trovare risposta: esistono infatti diverse origini del camp, e un’origine inscritta nella diversità, nelle figure del molteplice. E pure qui, in sede musicale, anche limitandoci al camp intenzionale (escludendo cioè i casi di Kitsch sublimato in camp), esistono volendo diverse modalità di camp che si sono stratificate storicamente. Diverse tradizioni, ciascuna delle quali ha una propria storia - tutta da raccontare, peraltro - che si impernia sulla capacità di aggregare una elite paradossale e perversa, nei termini che ho descritto. E senz’altro potremmo, volendo, identificare diversi momenti e luoghi seminali nell’Opera, o prima ancora nella tradizione dei castrati e dei balletti di corte, e poi, a cavallo fra Ottocento e Novecento, nella pantomima e nel music hall. E come dimenticare il musical, con Carmen Miranda a folleggiare con quei copricapo degni della Regina Madre? Pensiamo anche solo a Judy Garland, un’icona assoluta del camp gay. E poi Cole Porter, certo, impagabile. Il camp diventa però onnipresente nel secondo Novecento, innervandosi sulla tradizione del pop-rock e sulle esperienze delle sottoculture spettacolari come i Mods. Pensiamo anche solo a Elvis (quello tardo in particolare), a Dusty Springfield, a Burt Bacharach, alle New York Dolls ma anche ai Velvet Underground. Agli Who. Al glam degli anni Settanta (nessuno escluso, da Bowie a Marc Bolan, da Gary Glitter a Iggy Pop ai Roxy Music), ovvio. E poi al Motown sound, ai Village People, a Freddie Mercury, ai Duran Duran, Japan e Spandau Ballet (i New Romantics tutti, insomma, belli e brutti). Ai Kiss, perché no. Ma anche e soprattutto a Eurythmics, Bronski Beat, Marc Almond, Frankie Goes to Hollywood, Style Council, Smiths, Madonna, Blur, Suede, pure Nina Persson dei Cardigans (che ha fatto un disco solista firmandosi «A Camp»), via via fino ai giorni nostri con Britney Spears, Kylie Minogue, Mika, Scissor Sisters, ecc. Negli ultimi trent’anni è più difficile trovare un artista pop che non sia un po’ camp di uno che, in qualche modo, ne mostri diffusi i segni. Difficile dire chi abbia aperto la valvola e dato sfogo a questa pioggia torrenziale di camp: credo infatti che si sia trattato di una diga, rottasi in più punti, fino a crollare definitivamente e a inondarci di camp - un fiume in piena in cui non è stato sgradevole annegare, dopo tutto. Anche se, certo, credo che Cole Porter, David Bowie, i Village People, i Soft Cell e gli Smiths - pur con tutte le differenze che esistono fra costoro - siano stati più significativi, storicamente emblematici, delle Scissor Sisters, di Mika o di Britney Spears, che mi sembrano banali riproduzioni di modalità di camp ampiamente attestate, che non hanno la freschezza insomma di un party eccitante proprio perché nuovo ed esclusivo.

SN In Italia?

FC La domanda che dovremmo innanzitutto porci è, esiste un camp italiano? Non dimentichiamo che l’effetto camp si scatena quando lo si riconosce come camp. Mancando la parola e la categoria, possiamo allora dire che esiste il camp da noi? Credo di sì, anche solo affidandoci a un uso del tutto marginale della parola che innegabilmente è stato presente anche in Italia. E certamente lo possiamo creare oggi, il camp italiano, nel momento stesso in cui riconduciamo a questa dimensione estetica delle pratiche che pure prima non risultavano inscritte in quel sistema di intelligibilità. E in effetti, gli esempi di camp italiano abbondano, agli occhi del connoisseur che ri-conosce (e ricodifica) la nostra storia culturale. Letteralmente, sbucano da ogni dove: Luchino Visconti, Carmelo Bene e Aldo Busi, Luigi Ontani e Francesco Vezzoli, Fiorucci e Schifano, Alberto Arbasino e Dolce&Gabbana, i Legnanesi e Paola Borboni, Platinette e Moira Orfei, Fiorucci e Alighiero Noschese, per citare alcuni esempi. Figure diversissime fra loro, ovvio, che però possono incontrarsi attraverso lo sguardo travestito del camp, manifestandosi in sorprendenti affinità e relazioni, e imponendosi con tutta la necessità di ciò che è superfluo. In sede musicale, oltre a due icone camp dell’Opera come la Tebaldi e la Tetrazzini, non posso non ricordare l’impareggiabile Mina, e poi la Vanoni e Milva, Renato Zero, Umberto Bindi, Patty Pravo, Ivan Cattaneo, Rettore, per citare i nomi più classici e noti. Sono certo che uno sguardo più attento potrebbe arricchire notevolmente il gruppo. E ci sarebbe parecchio da divertirsi, soprattutto se lo si rivolgesse, questo sguardo, in modo collettivo, facendone un prezioso gioco di complicità ironica.

SN Veniamo al nostro David Bowie, che con questa storia del camp ci ha giocato molto, anche negli ultimi anni.... il colpo d'inizio lo ha dato con la prima copertina di The man who sold the world, ispirata in un qualche modo all’arte preraffaellita. Questo passaggio dall’arte «alta» alla cultura popolare, la copertina di un album rock, è una modalità tipica del camp?

FC Senz’altro, è evidente la marca camp di quella copertina. L’immagine è attraversata da una sottilissima forma di ironia, che evoca e transcodifica l’estetismo dell’immaginario preraffaellita. I capelli morbidi e sinuosi, il languore della posa, l’abito drappeggiato, quasi una sottoveste di seta che avvolge il corpo di Bowie, i colori sospesi della scena: tutti elementi dell’iconografia ottocentesca cui fa da contrappunto il tappeto cosparso di carte, che trasforma l’immagine in un’icona dell’azzardo, pronta a rischiare la propria sorte con la carta che tiene fra le dita. In questi elementi si riscontrano dei meccanismi propri della «perversione» camp, che è una perversione di segni, tradizioni, sfere culturali. C’è senza dubbio la perversione del tradurre un’iconografia ormai classica nell’immagine glamorous di una copertina di un disco pop-rock, in un oggetto per definizione riproducibile, il corpo della star tanto quanto l’arte che esprime. Uno splendido esempio insomma di quell’indolenza istrionica che Sontag pochi anni prima aveva definito come «il dandismo nella cultura di massa», e di quell’esistenza sempre «fra virgolette», che sospende i confini fra corpo e rappresentazione, oltre che fra maschile e femminile. Assumendo il femminile, ovviamente, non tanto come apparato genitale, ma come posizione nel rapporto di sguardi e nell’impianto normativo del sistema vestimentario, con il femminile come oggetto di sguardo, esornativo e dispendioso. È questo, credo, il processo che surcodifica il corpo maschile di Bowie messo in scena dalla copertina di The Man Who Sold the World in un corpo androgino. E l’androginia della rappresentazione preraffaellita è ben nota, così come quella del dandy ottocentesco: qui ci confrontiamo insomma con un androgino-dandy che ha abbracciato la cultura di massa, ed è pronto, come suggerivano i maestri del camp tardo-ottocentesco e dell’estetica «democratica» del design, Oscar Wilde e Aubrey Beardsley, a lasciare i musei e le torri d’avorio per entrare nelle abitazioni e farsi cifra estetica della quotidianità. Non dimentichiamo che l’arte camp è pienamente, sventatamente inscritta nel regime del commercio, e che si celebra senza ritegno in quanto tale, demistificando l’aura romantica. Pensiamo alla figura che ha contraddistinto il pop camp, ossia Andy Warhol: un «business artist», l’artista che si fa merce e marchio. Mi sembra che in tal senso l’esperienza di Bowie emerga a sua volta dalla Factory, e che negli anni aggiorni questa linea, facendo quotare il nome d’artista in borsa, o facendone un codice a barre, come avviene sulla copertina di Hours.

SN Un’altra immagine «classicamente camp», oltre a quella della copertina dell’album, è quella contenuta all’interno di Aladdin Sane. Che ne pensa?

FC È camp purissimo, quest’immagine. Di nuovo, abbiamo un volto androgino, che in questo caso non si produce attraverso il surplus di maschile e femminile, come in quella precedente, ma in un’erosione dei segni maschili e femminili. Il bianco, insomma. Più che un corpo, l’immagine presenta una maschera di cera, segnato da un regime di irrealtà, quel regime fantastico che avvolge il manifestarsi del camp. Ed è evidente la dimensione fantascientifica dell’immaginario che mobilita, la fantascienza alla Barbarella, per intenderci, che si intreccia con i codici dei supereroi da fumetto, evocati graficamente da quella freccia che attraversa il volto alieno di Bowie.

Potremmo proseguire quanto vogliamo, nell’indicare una dimensione camp delle immagini, della musica e delle performance di Bowie. Non è un caso. È la stessa persona pubblica di Bowie a incarnare appieno il camp degli anni Settanta (con esiti interessanti, per la storia del camp, nei decenni successivi). E uso il termine «persona» nel suo senso teatrale, ovviamente, in quanto personaggio e maschera: Bowie esiste solamente nella metamorfosi delle sue maschere, come Aladdin Sane, Ziggy Stardust, il Duca Bianco, il Führer biondo, e così via. È probabilmente, prima di Madonna (e con esiti musicali infinitamente superiori), l’artista che in sede musicale ha reso il travestimento camp più centrale nella sua estetica. Ed è senz’altro, come e più di un fenomeno epocale qual è stato a partire dal 1975 il Rocky Horror Picture Show, il fattore che ha più contribuito a popolarizzare il camp, a renderlo propriamente di massa, e a renderlo estetica deliberatamente inseguita in fase produttiva.

Trovo difficile in effetti affrontare la figura di Bowie senza chiamare in causa il camp, che ne inquadra le performance, e che fornisce un quadro ampio, storico oltre che estetico, in cui collocarlo. Per comprendere questa cosa può essere utile ricordare un film che probabilmente tutti i visitatori del sito conoscono bene, Velvet Goldmine di Todd Haynes. Ricordo che quando uscì, una decina di anni fa, un commentatore radiofonico espresse una perplessità sull’apertura. Cosa c’entrava con la scena glam degli anni Settanta la Dublino del 1854, l’astronave che lasciava in dono sul ciglio di una porta un neonato, con una spilla di giada? Perché un film su Bowie si apriva con la nascita del piccolo Oscar Wilde che di lì a poco dichiarava a scuola l’intento di diventare, da grande, un idolo pop? A dispetto del povero commentatore, quell’incipit era giustificatissimo, se inscritto nella tradizione del camp, di cui la gemma che giungerà nel film fino a Jack Fairy è un prezioso (letteralmente) emblema. Il glam trova le proprie origini (aliene e instabili) lì, nel secondo Ottocento, con il camp di Wilde. E il glam diventa lo scenario su cui l’eredità di Wilde si farà idolatria pop, e realizza il sogno del piccolo Wilde.

SN Il massimo del camp di Bowie si è espresso nel 1980 al Saturday Night Live quando cantò The Man Who Sold the World in un abito di Hugo Ball assieme a due drag queen… Siamo in pienissimo camp qui?

FC Come contraddirla? Sì, quella con Klaus Nomi e il suo doppio Joey Arias al Saturday Night Live è senz’altro un momento di camp altissimo in un percorso del resto interamente camp, come ho detto. Il rapporto che Bowie stabilisce in quegli anni con la performance e la musica di Klaus Nomi sembra infatti il naturale esito del suo trasformismo camp. Nel nome di Nomi, se mi passate il bisticcio, si cela l’anagramma di «omni», a segnalare l’anelito tipicamente camp a comprendere l’inconciliabile, a produrre una forma di bizzarra armonia del contrasto - nel caso di Nomi, fra la lirica e l’elettropop, fra animato e inanimato. Non si trattava insomma di una banale drag queen, ma di un drag di altissimo valore, camp e non solo.

Ora, non so se ciò rappresenti il massimo del camp di Bowie. È senz’altro uno show particolarmente felice, ma per determinare l’intensità del camp di una performance bisognerebbe indagare il piano emozionale della partecipazione (del performer e della audience) a quell’evento. Bisognerebbe insomma chiedersi che tipo di camp fosse in scena quella sera, chi si potesse sentire «invitato», partecipe e protagonista, e chi invece ne veniva escluso. Forse è uno spartiacque, quella performance. Negli anni Ottanta, infatti, molti percepiscono Bowie come in fase di stallo creativo. Il diamante dell’ironia camp che lo aveva guidato nei suoi mascheramenti sembrava aver perso la capacità di incidere, affascinare e disturbare al tempo stesso. Perché sembrava promuovere un camp dalle maglie troppo aperte, non più in grado insomma di costituire una elite, una fazione, una comunità o «campo». Ecco infatti che la maschera di Bowie si sovrappone con il dandismo alla Bryan Ferry, e abbandona le sperimentazioni più spericolate sul terreno dell’identità sessuale. La trasgressività della primissima fase sembra cedere il passo insomma a un’immagine di puro glamour, buono un po’ per tutti. Il che non è incompatibile, come emerge nell’esibizione al Saturday Night Live, con l’accompagnarsi a due figure in drag. Perché l’eversività non scompare mai dall’immagine di Bowie, pure negli anni Ottanta. Come a dire, il camp (anche quando cooptato e «normalizzato») non cessa mai di evocare gli spettri, le maschere della sessualità polimorfa e perversa.

SN Una volta Scott Walker ringraziò pubblicamente David Bowie per avere liberato molti artisti. Ritiene che Bowie abbia davvero avuto questa funzione, camp incluso?

FC Credo proprio di sì, che Bowie abbia esercitato un ruolo guida nella sensazione di apertura dei confini che segna l’epoca del glam storico. Che abbia liberato molti in senso artistico, e pure sessuale. Anche se in entrambi le sfere non è probabilmente un innovatore radicale, voglio dire, la straordinaria visibilità delle sue performance ha disseminato queste esperienze e ne ha mostrato la concreta possibilità. Il che vale anche per il camp, come accennavo poc’anzi: senza dubbio, Bowie ha popolarizzato le sue figure eccentriche attraverso ogni strato sociale, moltiplicandole su tutto le spettro delle identità (di classe e sesso). Ben oltre i confini, dove l’aveva portato Sontag, della borghesia intellettuale e liberal. Ma a ben vedere, se si chiama in causa la dimensione della «liberazione», in Bowie così come nel (e del) camp, la faccenda si fa un po’ più complessa. La liberazione sessuale di cui Bowie è stato un’icona non è priva infatti di implicazioni che portano nella direzione opposta, quella della cooptazione, della gestione dell’alterità. Cosa che vale anche per il camp, nel suo evolversi storico cui ho già accennato, e forse nella sua dimensione di «trasgressione autorizzata», carnevalesca, limitata cioè a una sfera (o «campo») di finzione, provvisoria. Un party trasgressivo regala a chi vi partecipa la sensazione di strappare le catene, ma è destinato a durare lo spazio di una notte. Il camp e le sue icone, compreso Bowie, esistono nella trasformazione e nella doppiezza, il che non consente di determinarne una natura di esiti «politici» univoca.

Questa doppiezza di Bowie e del camp emerge bene nella parabola tracciata nel film che già ricordavo, Velvet Goldmine. Penso cioè alla vicenda del protagonista, che nell’incontrare la frenesia del glam e l’icona Slade/Bowie ha la possibilità di conoscersi e di accettarsi. In breve, di ri-crearsi, in un movimento di fondamentale liberazione che coincide con l’accesso alla sfera del camp. Una evidente parabola, questa, della liberazione che il glam ha portato, e che coincide con la «liberazione» del camp dalla nicchia di segretezza in cui era stato confinato fino alla sua fase pop. La parabola del film è però anche una traiettoria, un percorso in cui alla liberazione segue un tradimento, con la messinscena della morte di Slade/Bowie/Ziggy. Il film narra il «tradimento» del Bowie anni Ottanta nei confronti di coloro che aveva «liberato e abbandonato», e in qualche modo narra anche il suo tradimento dell’esclusività del camp. Quel tradimento insito proprio nell’apertura dei suoi codici alla massa, che di per sé rappresentava un tradimento di quel senso di solidarietà «massonica» che il camp aveva offerto a molti. Ma anche qui, la risposta non può essere definitiva, e l’eroe non può essere trasformato, in brutale semplicità, in un cinico opportunista pronto a uccidere la tigre che aveva cavalcato. Proprio con la popolarizzazione del camp svolta da figure come Sontag e Bowie, negli anni Settanta la comunità gay ha prima rifiutato l’eredità del camp, ormai irrimediabilmente compromessa con il mainstream e di per sé radicata in un’ambigua forma di auto-ghettizzazione. Ma poi, a partire dalla metà degli anni Ottanta, l’attivismo queer ha riscoperto e rivalutato la chiave parodica, beffarda e scellerata del camp come strategia politica. Molti gruppi queer degli ultimi vent’anni, come le Radical Fairies e le Sisters of Perpetual Indulgence, hanno questa matrice. Forse non è una strategia rivoluzionaria, ma indica l’utopia di una dilatazione dei campi del plausibile. E sappiamo, con Wilde, che una mappa del mondo che non comprenda Utopia non è neppure degna di essere guardata.

SN E adesso il gioco della torre, in perfetto stile Daria Bignardi, che un po’ camp è. Butti pure giù il meno camp e magari ci spieghi il perché.

FC Beh, qui le cose si fanno difficili, davvero. Lo devo premettere: non è affatto semplice dire chi sia più camp, in un gioco della torre, perché il camp è difficilmente quantificabile in un più o meno, in un poco o molto. In inglese ad esempio non dice «questo è più camp di quest’altro». C’è solo l’iperbole, il superlativo assoluto. Scegliere in questo caso significa insomma esprimere una preferenza, dopo tutto, e si sa, uno studioso dovrebbe astenersi dall’esprimere preferenze (quello lo fanno gli esperti da televisione). Ma se si tratta di giocare, giochiamo, lasciando da parte le vesti dello studioso, per una volta. Non garantisco però che quanto dirò rispecchi il mio effettivo pensiero. Perché di gioco in maschera si tratta. Iniziamo, via.

SN Marlene Dietrich vs Platinette

FC Senz’altro salvo Marlene. Perché il suo è un camp di altissimo livello, propriamente metafisico. E perché è un emblema di quella modalità di camp sublime. Platinette è splendida, ma di un camp che Isherwood definirebbe «low», basso, quello della drag queen. E non è un’icona assoluta di questa modalità. Avesse detto Divine, invece di Platinette, avrai forse avuto qualche dubbio in più.

SN Cecil Beaton vs Madonna

FC Il camp sublime, blasé, dei bei tempi andati o quello feroce dell’oggi, così industriale eppure impagabilmente sexy? Mah, salvo Beaton, non foss’altro che perché il suo è un camp decisamente più elitario, elegante, impalpabile. Forse più sexy e meno pornografico. Glamour d’altri tempi.

SN Caravaggio vs Grace Jones

FC Qui sto sul contemporaneo, invece. Voglio dire, avete presente Grace Jones? E Slave to the Rhythm, ve la ricordate? Assolutamente divina, camp purissimo e così infinitamente cool. Certo, anche Caravaggio non era male, dai, ma se proprio devo scegliere, scelgo lei. Così qualche visitatore del sito si indignerà.

SN Dalida vs Candy Darling

FC Mah, difficile rispondere. Forse salverei Dalida. Perché è infinitamente meno nota di Candy Darling. Il camp della Factory di Warhol è quintessenziale, certo, ma ormai lo si vede dappertutto. Mentre il camp di Dalida è sicuramente da intenditori sopraffini. Più esclusivo, in breve. Certo, se l’alternativa fosse stata Edie Sedgwick, anche qui, avrei esitato. Anche se Edie la amano tutti, ma certo meno di me.

SN David Bowie vs Freddie Mercury

FC In questo caso, la risposta mi viene facile. Salvo Bowie. Non perché Freddie Mercury sia poco camp. Al contrario, era fradicio di camp, fino al midollo. E poi, la tragica morte ne ha fatto una stella fulgidissima, destinata a non appannarsi mai. Ironia e pathos insieme, nella migliore delle possibili combinazioni camp. Ma confesso che preferisco il camp di Bowie, anche se a tratti la sua stella si appanna, eccome. E dopo tutto, vivaddio, siamo sul sito di David Bowie o di Freddie Mercury? Non potrei mai essere così cafone da buttare dalla torre il protagonista del party.

Ora, se dovessi fare questo gioco domani, le mie risposte potrebbero essere diverse. Potrebbero esserlo già in questo momento, volendo, se adottassi un’altra maschera. Potrei persino salvare Platinette e Madonna invece di Marlene o Cecil Beaton. Magari perché Marlene o Beaton, in fondo, sono già morti. Mentre con Platinette e Madonna, a scelte fatte, dopo aver loro salvato la vita, potrei uscire a cena.

Fabio Cleto insegna al Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e delle scienze culturali alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere della Università di Bergamo.

È un'autorità internazionale sul camp e ha pubblicato nel 1999 un volume negli Stati Uniti e in Gran Bretagna (camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject, 1999) che è il testo di riferimento sull’argomento, usato nelle università di tutto il mondo.

I due volumi di PopCamp, pubblicati da Marcos y Marcos, sono il primo, ma approfonditissimo, studio pubblicato in Italia.

SN Il suo libro, anzi i due volumi del libro, riempiono davvero un vuoto editoriale. Come mai secondo lei, prima di PopCamp, non è mai stato pubblicato nulla su questo argomento in Italia? Questo è un tema davvero poco frequentato. C’è qualche motivo preciso che giustifica questo vuoto?

FC Sì, il silenzio italiano sul camp può risultare sconcertante. A onor del vero però non si tratta di un silenzio totale. Per fare alcuni esempi, già negli anni Settanta Gillo Dorfles aveva parlato brevemente del camp in relazione al Kitsch; Giuseppe Merlino nel 1983 aveva dedicato al camp un breve saggio in una rivista accademica; nel 1996 io stesso ho pubblicato un ampio capitolo nella Storia della civiltà letteraria inglese curata da Franco Marenco per la Utet, e non sono mancati rapide riflessioni o usi del termine sulle pagine culturali dei quotidiani. L’ho visto spesso usato, anche se raramente discusso, nel mondo gay. In tal senso, il camp ha conosciuto da noi una circolazione marginale, legata a spazi intellettuali a bassa diffusione, oppure a un uso che si limitava a evocare la categoria senza entrare nei suoi meandri e spiegare cosa significasse. È una situazione, in altri termini, per qualche verso analoga a quella che nel 1964 vede Susan Sontag pubblicare Note sul camp, lo storico saggio che ne fece una parola di uso comune nella New York intellettuale: prendere il camp, che era fino ad allora apparso solo in alcuni romanzi e nei dizionari dell’uso gergale, e presentarlo nella sua complessità, in modo tale da renderne evidente il valore di chiave estetica della contemporaneità. Se però nel 1964 erano bastate a presentarlo una ventina di pagine, articolate in 58 note, nel frattempo la questione ha ottenuto nel mondo angloamericano un’attenzione critica di prim’ordine, per quantità e qualità, e lo scenario si è fatto ben più articolato. Ecco allora che oggi in Italia lo spazio necessario a presentarlo è ben superiore: servivano due volumi, 640 pagine, oltre 40 testi di narratori, artisti, giornalisti e saggisti, e quasi 300 immagini, per avvicinarsi a un fenomeno la cui complessità continua a spiazzarci, e a sedurci. La novità assoluta di PopCamp sulla scena editoriale italiana è insomma il modo articolato in cui si parla della cosa.

Ora, perché questo clamoroso ritardo? Credo che la ragione sia inestricabilmente legata alla natura del camp, che è fondamentalmente elitaria. E al tempo stesso, assolutamente elusiva, evanescente. Tanto più impervio da affrontare, insomma, quanto più frivolo, prezioso e perverso è il territorio che ci apre. Un territorio reso ancor più esclusivo dalla mancanza di un termine italiano per descriverlo (anche se l’origine della parola «camp» sembra rimandare all’italiano «campeggiare» o «campire», nell’accezione teatrale e pittorica dei termini). Così come avveniva prima del 1964 nel mondo anglofono, chi conosceva questa preziosa categoria amava forse «tenerla per sé», come una marca di iniziazione. Chi praticava il camp non voleva vederlo discusso negli spazi mainstream, sia perché il parlarne ne avrebbe tradito la natura esclusiva, sia a causa del sapore sottilmente perverso che lo caratterizza, per l’intreccio che avvolge camp e sfere della sessualità eccentrica. Il che è valso da noi fino a oggi. La dimensione «massonica» che storicamente ha caratterizzato l’omosessualità nel mondo angloamericano, ad esempio, e che ha coinvolto molta parte della cultura gay nelle modalità del camp, è forse oggi ancora protagonista in Italia. Per ragioni legate alla nostra storia culturale, ovvio, non ultimo alla presenza della chiesa cattolica e di una politica culturale solo apparentemente più tollerante, l’omosessualità - i suoi spazi, le sue modalità d’essere - continua a essere gestita attraverso il silenzio. Oppure, a una rappresentazione marcata da stereotipi retrivi, da una fondamentale riduzione della complessità. Ecco dunque che da noi sono mancate le condizioni stesse per immettere proficuamente la parola «camp» nel lessico degli studi culturali, della storia dell’arte, dell’estetica. Anche perché i campi del sapere che più hanno promosso gli studi sul camp nel mondo angloamericano - i cultural studies, la teoria queer, ecc. - da noi proprio non hanno trovato particolare riscontro. Non è un caso infatti che io abbia potuto pubblicare un libro importante sull’argomento in Gran Bretagna e negli Stati Uniti quasi dieci anni prima che in Italia. Ed evidentemente non era un’esperienza solo mia. Cercare di affrontare il camp in Italia significava imbarcarsi in un’avventura che poneva non poche difficoltà, perché si tratta di una categoria di non facile discussione, e fondamentalmente «sospetta». Richiedeva un lavoro cospicuo, senza garantire risultati. Ed ecco perché, essendo un terreno tanto impervio quanto prezioso, ho ritenuto necessario presentare il camp con un lavoro cospicuo che cerca di rispettarne la logica tutt’altro che semplice. Un volume che non spiega, non insegna il camp: che lo esibisce, ne mette in gioco la logica perversa e paradossale, nel momento stesso in cui lo illustra. Che nutre la speranza di segnare un inizio per il camp in Italia. E devo dire che la notevole copertura che sta ricevendo PopCamp sulla stampa nazionale è un segno assai confortante: forse ne è valsa la pena.

SN Qualcuno in effetti diceva che tentare di spiegare il camp equivale a tradirlo perchè il camp va solo esibito... La stessa Wikipedia è piuttosto vaga sulla definizione. Può tentare di spiegare ai frequentatori del nostro sito il concetto, l'idea di camp?

FC Il camp è indefinibile: lo diceva già Susan Sontag, nelle parole che lei ricorda, e prima di lei, nel 1954, Christopher Isherwood, che ne evidenziava la natura «esoterica», assimilando al Tao, che può solo essere percepito intuitivamente, e non razionalizzato. La straordinaria mole di interventi che si sono succeduti negli ultimi quarant’anni ha di fatto ribadito questa peculiare elusività. In questo senso, per rispondere alla sua domanda: il problema che si pone nel cercare di presentare l’idea di camp, nel cercare di spiegare cosa sia, è che il camp non è «un’idea», e non è nemmeno una «cosa». È semmai un modo. Un modo di vedere il mondo come un teatro dell’innaturale, dell’artificio: uno stile che celebra l’eccentricità e sublima il Kitsch, trasformandolo in una forma di eccellenza estetica per snob supremi, per meta-snob, per chi è in grado di apprezzare perversamente ciò che l’elite culturale disprezza. Il camp è il dandismo nella cultura di massa, è una sensibilità ironica, una forma sfarzosa di travestitismo psichico. Un processo dinamico che accomuna osservatore e osservato in una danza scellerata, al contempo grottesca e sublime, di maschere. È uno stile sia di performance sia di percezione: può dunque essere volontario o meno, sublime o volgare (oppure ancora, sublime E volgare). Ovunque ci si imbatta in un qualcosa di «fuori dal mondo», di un qualcosa che però ci entusiasma e ci coinvolge nel suo eccesso, abbiamo incontrato il camp. Che si tratti di Greta Garbo, maschera impassibile, oppure della gondoletta veneziana e di certe madonnine sberluccicanti, così straordinariamente kitsch da risultare, come dire, «bellissime». Tipico esempio quest’ultimo del camp involontario, attivato da uno sguardo che inverte e spiazza le gerarchie culturali. Ecco la ragione (e del tutto materiale) perché non si può definire il camp e perché parlarne significa tradirlo, ragione che si lega alla sua stessa natura fondamentalmente, paradossalmente elitaria. Un’elite esiste in quanto si distingue dalla massa: esiste cioè nello scarto, termine centrale nella fenomenologia del camp, inteso sia come movimento, sia come rifiuto. E definire il camp significa condividere con i più una categoria che si chiude invece in un uso provvisorio e locale, che traccia i confini (il «campo») di una paradossale elite del sapere negativo. Di chi si afferma la propria superiorità nell’abbracciare il negletto, perché in fondo chiunque è in grado di apprezzare il bello. Non appena sembra di averlo inquadrato in una formula condivisa, ecco che emerge una forma nuova o diversa di camp, che spiazza la definizione e l’uso appena codificati. Si è cioè ricostituita un’elite che sdegna quella versione ormai divulgata, e banalizzata, di camp apprezzata dagli esteti della domenica.

Volubile, evanescente, inafferrabile, sempre in movimento nell’assumere nuove forme e nell’occupare nuovi spazi: si tratta infatti di un fenomeno estetico che comprende un corpus assolutamente eterogeneo. E nel pantheon del camp si trova davvero l’inconciliabile. Troviamo Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, Fassbinder e Sylvester, Philip Johnson e Jean Cocteau, i Velvet Underground ed Erté, Robert Mapplethorpe e Coco Chanel, Bette Davis e Divine, Dusty Springfield e Mae West. Il camp avvicina sfere culturali distanti come arte, musica pop e classica, cinema, architettura, design, opera lirica, fumetti, letteratura, teatro, musical, moda, ecc., e ordini estetici altrettanto diversi: aristocrazia, piccola borghesia e sottocultura, le divine del cinema muto con il qui-e-ora nostalgico del mercatino delle pulci, il sublime estetico di Visconti con il trash di John Waters. Proprio qui sta il punto, volendo, del camp: è come andare a un party dove può succedere di tutto. Dove si fanno incontri sorprendenti, ma dove per definizione non tutti hanno accesso. Bisogna avere una veste mentale adatta, e gioire nel sapere che i più non saranno mai in grado di partecipare allo spettacolo. Perché, poverini, non sono stati invitati, o perché non sanno usare le chiavi d’ingresso, e rimangono esclusi da un luogo della mente che non comprenderanno mai.

SN L'estetica camp è strettamente legata al modo di esprimersi del mondo gay o nel tempo ha avuto qualche impiego al di fuori di quel mondo, qualcuno se ne è consapevolmente appropriato ?

FC È innegabile che la formazione culturale omosessuale abbia trovato nel camp, nell’arco del Novecento, una fondamentale modalità espressiva, una forma di sopravvivenza nell’inversione delle gerarchie predicata dal camp, a fronte di un regime di stigmatizzazione sociale. Una delle figure ricorrenti nel camp, quando lo si vuole «spiegare» per esempi, è infatti il travestito, la «regina». Non è un caso che nel primissimo intervento sul camp, nel romanzo Il mondo di sera di Isherwood, alla parola venga immediatamente associata l’immagine di «un giovincello svenevole, con capelli ossigenati, cappello e boa di struzzo, che finge di essere Marlene Dietrich». La stessa Sontag riconosceva all’omosessuale un ruolo di «avanguardia» nella definizione di una sensibilità camp, e di lì a poco Jack Babuscio avrebbe scritto un saggio in cui identificava nel camp la matrice ultima di una «sensibilità gay». Una sensibilità che si esprimeva nella consapevolezza della teatralità quotidiana, più che giustificata in chi viveva costantemente recitando un ruolo, per sfuggire alle maglie della legge (solo nel 1967 l’omosessualità viene depenalizzata, in Inghilterra; quanto agli USA, in alcuni stati è ancora illegale). Nel momento stesso in cui Sontag ne parla sulle pagine della «Partisan Review», a ogni modo, la comunità omosessuale vede divulgato il proprio codice segreto, un codice di riconoscimento e di trasformazione dello stigma in marca di appartenenza elitaria. Intrecciandosi con il Pop che, guidato da Andy Warhol, esplodeva proprio nel 1964, nasceva così il «Pop Camp», un camp che si faceva cifra epocale e fenomeno di massa: complice la notevole eco mediale che l’intervento di Sontag riscuote, la parola diventa di uso comune nell’alta borghesia metropolitana, e parallelamente si alzano lamenti di espropriazione di un codice fondamentalmente omosessuale, del glamour che avvolgeva l’elite senza potere del camp gay. Da quel momento, il codice viene democratizzato, e invade la sfera dell’intrattenimento di massa, in un processo che sembra non arrestarsi più, in cui la diffusione del camp coincide con una sua banalizzazione.

Questa è la versione semplice della storia, che semplifica brutalmente le cose, nel momento stesso in cui assegna un valore originario, autentico, fondativo, all’uso gay del camp, e in cui si rende il «pop camp» una variante borghese, eterosessuale, addomesticata. Non è insomma quella che emerge da uno sguardo rivolto alla complessità del fenomeno, quello sguardo che ho cercato di restituire in PopCamp. Si tratta cioè di riconoscere e comprendere l’ampia diffusione del camp nel mondo omosessuale come effetto storico, più che come dato espressivo di una specifica «sensibilità gay». La «sensibilità gay» è infatti una costruzione (intrecciata a quella di «identità gay») in larga misura collocabile negli anni Settanta, e oggigiorno ampiamente superata. La categoria stessa di «gay» è locale e spuria, e non rende conto in modo efficace della complessità di varianti che vengono invece privilegiate dal termine «queer». Con «gay», ad esempio, si privilegia la figura dell’omosessuale maschio, metropolitano e perlopiù bianco, a esclusione di tutto il resto, di tutta la fenomenologia delle eccentricità transgender che si è, di volta in volta, investita nel camp. Inoltre, «gay» (che descrive un soggetto autonominato e pubblico, che ha cioè fatto il proprio coming out) è chiave inadeguata per tutta la prima parte del Novecento, quando il soggetto omosessuale esisteva in una condizione semiclandestina, quella più propria al soggetto queer. Ecco dunque perché non mi sembra adeguato sottoscrivere un’ipotesi di bieca espropriazione da parte del mondo eterosessuale nei confronti di un codice omosessuale. Perché in fondo l’omosessualità non è condizione necessaria, né sufficiente, perché si abbia un effetto camp: da un lato l’omosessualità, che di per sé è realtà assai composita, non esprime spesso alcuna forma di camp, e dall’altro vi è un camp, anche precedente gli anni Sessanta, che non è riconducibile a un soggetto omosessuale. La sovrapposizione fra camp e gay è resa ancor più fragile da uno sguardo storico. Se pure non consideriamo i prodromi del camp, che alcuni rintracciano nel Sei-Settecento più lezioso, con la Versailles del Re Sole (e del fratello scapestrato) a rappresentare una sorta di eden camp, se ci limitiamo cioè a quando appaiono le prime attestazioni della parola, il camp nasce nel secondo Ottocento come cifrario diffuso nell’aristocrazia britannica, nel sottobosco delle identità sessuali eccentriche e nello spazio urbano del teatro, quello spazio cioè che ospitava il fantastico, l’illegale, il folle. Molti omosessuali erano parte di questo mondo, ma non tutti, e non tutti coloro che ne facevano parte, d’altro canto, erano omosessuali. Un classico esempio di camp storico, ad esempio, è quello di Mae West, donna femminile quant’altre mai, praticamente una parodia della femminilità. Il camp era cioè all’epoca un codice condiviso da tutti coloro che, a vario titolo, erano esclusi dall’ordine della normalità borghese, e che in questa esclusione affermavano il proprio paradossale statuto elitario.

Gli anni Sessanta, con Sontag certo, ma anche con la Pop Art di Warhol, inaugurano un nuovo regime culturale in cui entrano in crisi i dualismi (alto / basso, originale / seriale, maschile / femminile ecc.) su cui si era imperniato l’ordine precedente. Ecco che l’elitarismo ironico e di massa rappresentato dal pop camp si offre come chiave epocale. Ed ecco perché da un lato la nostra attualità, figlia di quella svolta, testimonia una così pervasiva presenza del camp. Ma anche, ecco la ragione per cui riflettere sul camp porta a sovvertire il dualismo non solo fra maschile e femminile, ma anche fra omo ed etero. E infine, ecco perché mi è sembrato utile focalizzare l’approccio al camp sulla fase di sua «esplosione», sul momento stesso in cui segna cultura e costume, gallerie d’arte, giornali e scrittura, moda e pubblicità, cinema e musica. Un momento fondamentale da cui partire, oggi, per riflettere su come si siano storicamente mossi gli «accampamenti», e su che ruolo il camp abbia (come, dove, perché) sullo scenario attuale.

SN PopCamp, oltre a riportare il saggio di Sontag, raccoglie sia interventi, narrativi e saggistici, di autori sia femminili che maschili, da Angela Carter a Truman Capote, da Christopher Isherwood a Alberto Arbasino, ma, visto che il nostro sito si occupa di musica, un solo saggio si occupa di musica, quello di Vivian Gornick. Sarebbe interessante approfondire qui meglio questo aspetto, per arrivare poi nello specifico all'artista David Bowie a cui è dedicato il nostro sito. Restiamo in ambito internazionale. Escludendo certe eroine della lirica, integrate a posteriori nell'estetica camp, chi ha iniziato a mescolare le carte e a darci dentro di camp?

FC Sì, il camp musicale non è forse il protagonista di PopCamp. Il mio lavoro riflette in parte la ricerca che è stata condotta in questi anni, e va riconosciuto che gli scritti in sede musicale non sono stati numerosi e significativi come quelli in ambito sociale, filmico, teatrale, letterario o artistico. Nel volume del 1999 avevo incluso un buon testo su Annie Lennox, ma solo un terzo dei materiali che avevo raccolto allora è stato accolto in questo doppio libro italiano, e il saggio in questione non è rientrato nella cernita. Era più urgente accogliere altri materiali, insomma. Mi sarebbe inoltre piaciuto includere qualche testo musicale, dalla sfera del pop o dal musical, ma non è stato possibile, per ragioni di spazio e di diritti. A margine, devo poi dire che avevo commissionato un saggio su David Bowie, ma non mi è stato consegnato in tempo utile, purtroppo. Premesso ciò, in verità, i riferimenti all’ambito musicale nei materiali di PopCamp sono costanti e numerosissimi. Ad esempio, Isherwood per esemplificare il camp menziona Mozart, mentre Sontag rinvia agli Scopitone (i predecessori dei videoclip di oggi) e alla cantante cubana La Lupe. Non famosissima, devo dire, eppure assai camp. Ma i riferimenti di PopCamp sono diffusi anche nelle immagini che costellano e movimentano i due volumi. Immagini di Bowie, Rod Stewart, Grace Jones, Madonna e altri. D’altro canto, il ricorso all’immagine non è casuale: il camp è questione di performance, di teatro, e in genere non si può distinguere un elemento camp nell’impianto sonoro o vocale dal corpo e dall’esibizione complessiva dell’artista camp. Il camp è un pensiero visivo, dopo tutto.

Per venire invece alla sua domanda, chi ha iniziato a darci dentro di camp. Ora, non credo che le divine della lirica siano state integrate a posteriori nell’estetica camp. Penso al contrario che già fra i contemporanei fossero oggetto di un’ammirazione «normale», magari anche sconfinata, e pure di un’adorazione in chiave camp, parallela ed eversiva nei confronti di quella canonica, che le rendeva idoli perversi di un ordine altro - eccessivo, sublime e sconsiderato - di realtà. Col che non voglio dire che siano costoro ad aver originato il camp musicale. Anche perché ci ritroviamo a fare i conti con un problema centrale al camp, quello della sua origine, che continua a non trovare risposta: esistono infatti diverse origini del camp, e un’origine inscritta nella diversità, nelle figure del molteplice. E pure qui, in sede musicale, anche limitandoci al camp intenzionale (escludendo cioè i casi di Kitsch sublimato in camp), esistono volendo diverse modalità di camp che si sono stratificate storicamente. Diverse tradizioni, ciascuna delle quali ha una propria storia - tutta da raccontare, peraltro - che si impernia sulla capacità di aggregare una elite paradossale e perversa, nei termini che ho descritto. E senz’altro potremmo, volendo, identificare diversi momenti e luoghi seminali nell’Opera, o prima ancora nella tradizione dei castrati e dei balletti di corte, e poi, a cavallo fra Ottocento e Novecento, nella pantomima e nel music hall. E come dimenticare il musical, con Carmen Miranda a folleggiare con quei copricapo degni della Regina Madre? Pensiamo anche solo a Judy Garland, un’icona assoluta del camp gay. E poi Cole Porter, certo, impagabile. Il camp diventa però onnipresente nel secondo Novecento, innervandosi sulla tradizione del pop-rock e sulle esperienze delle sottoculture spettacolari come i Mods. Pensiamo anche solo a Elvis (quello tardo in particolare), a Dusty Springfield, a Burt Bacharach, alle New York Dolls ma anche ai Velvet Underground. Agli Who. Al glam degli anni Settanta (nessuno escluso, da Bowie a Marc Bolan, da Gary Glitter a Iggy Pop ai Roxy Music), ovvio. E poi al Motown sound, ai Village People, a Freddie Mercury, ai Duran Duran, Japan e Spandau Ballet (i New Romantics tutti, insomma, belli e brutti). Ai Kiss, perché no. Ma anche e soprattutto a Eurythmics, Bronski Beat, Marc Almond, Frankie Goes to Hollywood, Style Council, Smiths, Madonna, Blur, Suede, pure Nina Persson dei Cardigans (che ha fatto un disco solista firmandosi «A Camp»), via via fino ai giorni nostri con Britney Spears, Kylie Minogue, Mika, Scissor Sisters, ecc. Negli ultimi trent’anni è più difficile trovare un artista pop che non sia un po’ camp di uno che, in qualche modo, ne mostri diffusi i segni. Difficile dire chi abbia aperto la valvola e dato sfogo a questa pioggia torrenziale di camp: credo infatti che si sia trattato di una diga, rottasi in più punti, fino a crollare definitivamente e a inondarci di camp - un fiume in piena in cui non è stato sgradevole annegare, dopo tutto. Anche se, certo, credo che Cole Porter, David Bowie, i Village People, i Soft Cell e gli Smiths - pur con tutte le differenze che esistono fra costoro - siano stati più significativi, storicamente emblematici, delle Scissor Sisters, di Mika o di Britney Spears, che mi sembrano banali riproduzioni di modalità di camp ampiamente attestate, che non hanno la freschezza insomma di un party eccitante proprio perché nuovo ed esclusivo.

SN In Italia?

FC La domanda che dovremmo innanzitutto porci è, esiste un camp italiano? Non dimentichiamo che l’effetto camp si scatena quando lo si riconosce come camp. Mancando la parola e la categoria, possiamo allora dire che esiste il camp da noi? Credo di sì, anche solo affidandoci a un uso del tutto marginale della parola che innegabilmente è stato presente anche in Italia. E certamente lo possiamo creare oggi, il camp italiano, nel momento stesso in cui riconduciamo a questa dimensione estetica delle pratiche che pure prima non risultavano inscritte in quel sistema di intelligibilità. E in effetti, gli esempi di camp italiano abbondano, agli occhi del connoisseur che ri-conosce (e ricodifica) la nostra storia culturale. Letteralmente, sbucano da ogni dove: Luchino Visconti, Carmelo Bene e Aldo Busi, Luigi Ontani e Francesco Vezzoli, Fiorucci e Schifano, Alberto Arbasino e Dolce&Gabbana, i Legnanesi e Paola Borboni, Platinette e Moira Orfei, Fiorucci e Alighiero Noschese, per citare alcuni esempi. Figure diversissime fra loro, ovvio, che però possono incontrarsi attraverso lo sguardo travestito del camp, manifestandosi in sorprendenti affinità e relazioni, e imponendosi con tutta la necessità di ciò che è superfluo. In sede musicale, oltre a due icone camp dell’Opera come la Tebaldi e la Tetrazzini, non posso non ricordare l’impareggiabile Mina, e poi la Vanoni e Milva, Renato Zero, Umberto Bindi, Patty Pravo, Ivan Cattaneo, Rettore, per citare i nomi più classici e noti. Sono certo che uno sguardo più attento potrebbe arricchire notevolmente il gruppo. E ci sarebbe parecchio da divertirsi, soprattutto se lo si rivolgesse, questo sguardo, in modo collettivo, facendone un prezioso gioco di complicità ironica.

SN Veniamo al nostro David Bowie, che con questa storia del camp ci ha giocato molto, anche negli ultimi anni.... il colpo d'inizio lo ha dato con la prima copertina di The man who sold the world, ispirata in un qualche modo all’arte preraffaellita. Questo passaggio dall’arte «alta» alla cultura popolare, la copertina di un album rock, è una modalità tipica del camp?

FC Senz’altro, è evidente la marca camp di quella copertina. L’immagine è attraversata da una sottilissima forma di ironia, che evoca e transcodifica l’estetismo dell’immaginario preraffaellita. I capelli morbidi e sinuosi, il languore della posa, l’abito drappeggiato, quasi una sottoveste di seta che avvolge il corpo di Bowie, i colori sospesi della scena: tutti elementi dell’iconografia ottocentesca cui fa da contrappunto il tappeto cosparso di carte, che trasforma l’immagine in un’icona dell’azzardo, pronta a rischiare la propria sorte con la carta che tiene fra le dita. In questi elementi si riscontrano dei meccanismi propri della «perversione» camp, che è una perversione di segni, tradizioni, sfere culturali. C’è senza dubbio la perversione del tradurre un’iconografia ormai classica nell’immagine glamorous di una copertina di un disco pop-rock, in un oggetto per definizione riproducibile, il corpo della star tanto quanto l’arte che esprime. Uno splendido esempio insomma di quell’indolenza istrionica che Sontag pochi anni prima aveva definito come «il dandismo nella cultura di massa», e di quell’esistenza sempre «fra virgolette», che sospende i confini fra corpo e rappresentazione, oltre che fra maschile e femminile. Assumendo il femminile, ovviamente, non tanto come apparato genitale, ma come posizione nel rapporto di sguardi e nell’impianto normativo del sistema vestimentario, con il femminile come oggetto di sguardo, esornativo e dispendioso. È questo, credo, il processo che surcodifica il corpo maschile di Bowie messo in scena dalla copertina di The Man Who Sold the World in un corpo androgino. E l’androginia della rappresentazione preraffaellita è ben nota, così come quella del dandy ottocentesco: qui ci confrontiamo insomma con un androgino-dandy che ha abbracciato la cultura di massa, ed è pronto, come suggerivano i maestri del camp tardo-ottocentesco e dell’estetica «democratica» del design, Oscar Wilde e Aubrey Beardsley, a lasciare i musei e le torri d’avorio per entrare nelle abitazioni e farsi cifra estetica della quotidianità. Non dimentichiamo che l’arte camp è pienamente, sventatamente inscritta nel regime del commercio, e che si celebra senza ritegno in quanto tale, demistificando l’aura romantica. Pensiamo alla figura che ha contraddistinto il pop camp, ossia Andy Warhol: un «business artist», l’artista che si fa merce e marchio. Mi sembra che in tal senso l’esperienza di Bowie emerga a sua volta dalla Factory, e che negli anni aggiorni questa linea, facendo quotare il nome d’artista in borsa, o facendone un codice a barre, come avviene sulla copertina di Hours.

SN Un’altra immagine «classicamente camp», oltre a quella della copertina dell’album, è quella contenuta all’interno di Aladdin Sane. Che ne pensa?

FC È camp purissimo, quest’immagine. Di nuovo, abbiamo un volto androgino, che in questo caso non si produce attraverso il surplus di maschile e femminile, come in quella precedente, ma in un’erosione dei segni maschili e femminili. Il bianco, insomma. Più che un corpo, l’immagine presenta una maschera di cera, segnato da un regime di irrealtà, quel regime fantastico che avvolge il manifestarsi del camp. Ed è evidente la dimensione fantascientifica dell’immaginario che mobilita, la fantascienza alla Barbarella, per intenderci, che si intreccia con i codici dei supereroi da fumetto, evocati graficamente da quella freccia che attraversa il volto alieno di Bowie.

Potremmo proseguire quanto vogliamo, nell’indicare una dimensione camp delle immagini, della musica e delle performance di Bowie. Non è un caso. È la stessa persona pubblica di Bowie a incarnare appieno il camp degli anni Settanta (con esiti interessanti, per la storia del camp, nei decenni successivi). E uso il termine «persona» nel suo senso teatrale, ovviamente, in quanto personaggio e maschera: Bowie esiste solamente nella metamorfosi delle sue maschere, come Aladdin Sane, Ziggy Stardust, il Duca Bianco, il Führer biondo, e così via. È probabilmente, prima di Madonna (e con esiti musicali infinitamente superiori), l’artista che in sede musicale ha reso il travestimento camp più centrale nella sua estetica. Ed è senz’altro, come e più di un fenomeno epocale qual è stato a partire dal 1975 il Rocky Horror Picture Show, il fattore che ha più contribuito a popolarizzare il camp, a renderlo propriamente di massa, e a renderlo estetica deliberatamente inseguita in fase produttiva.

Trovo difficile in effetti affrontare la figura di Bowie senza chiamare in causa il camp, che ne inquadra le performance, e che fornisce un quadro ampio, storico oltre che estetico, in cui collocarlo. Per comprendere questa cosa può essere utile ricordare un film che probabilmente tutti i visitatori del sito conoscono bene, Velvet Goldmine di Todd Haynes. Ricordo che quando uscì, una decina di anni fa, un commentatore radiofonico espresse una perplessità sull’apertura. Cosa c’entrava con la scena glam degli anni Settanta la Dublino del 1854, l’astronave che lasciava in dono sul ciglio di una porta un neonato, con una spilla di giada? Perché un film su Bowie si apriva con la nascita del piccolo Oscar Wilde che di lì a poco dichiarava a scuola l’intento di diventare, da grande, un idolo pop? A dispetto del povero commentatore, quell’incipit era giustificatissimo, se inscritto nella tradizione del camp, di cui la gemma che giungerà nel film fino a Jack Fairy è un prezioso (letteralmente) emblema. Il glam trova le proprie origini (aliene e instabili) lì, nel secondo Ottocento, con il camp di Wilde. E il glam diventa lo scenario su cui l’eredità di Wilde si farà idolatria pop, e realizza il sogno del piccolo Wilde.

SN Il massimo del camp di Bowie si è espresso nel 1980 al Saturday Night Live quando cantò The Man Who Sold the World in un abito di Hugo Ball assieme a due drag queen… Siamo in pienissimo camp qui?

FC Come contraddirla? Sì, quella con Klaus Nomi e il suo doppio Joey Arias al Saturday Night Live è senz’altro un momento di camp altissimo in un percorso del resto interamente camp, come ho detto. Il rapporto che Bowie stabilisce in quegli anni con la performance e la musica di Klaus Nomi sembra infatti il naturale esito del suo trasformismo camp. Nel nome di Nomi, se mi passate il bisticcio, si cela l’anagramma di «omni», a segnalare l’anelito tipicamente camp a comprendere l’inconciliabile, a produrre una forma di bizzarra armonia del contrasto - nel caso di Nomi, fra la lirica e l’elettropop, fra animato e inanimato. Non si trattava insomma di una banale drag queen, ma di un drag di altissimo valore, camp e non solo.

Ora, non so se ciò rappresenti il massimo del camp di Bowie. È senz’altro uno show particolarmente felice, ma per determinare l’intensità del camp di una performance bisognerebbe indagare il piano emozionale della partecipazione (del performer e della audience) a quell’evento. Bisognerebbe insomma chiedersi che tipo di camp fosse in scena quella sera, chi si potesse sentire «invitato», partecipe e protagonista, e chi invece ne veniva escluso. Forse è uno spartiacque, quella performance. Negli anni Ottanta, infatti, molti percepiscono Bowie come in fase di stallo creativo. Il diamante dell’ironia camp che lo aveva guidato nei suoi mascheramenti sembrava aver perso la capacità di incidere, affascinare e disturbare al tempo stesso. Perché sembrava promuovere un camp dalle maglie troppo aperte, non più in grado insomma di costituire una elite, una fazione, una comunità o «campo». Ecco infatti che la maschera di Bowie si sovrappone con il dandismo alla Bryan Ferry, e abbandona le sperimentazioni più spericolate sul terreno dell’identità sessuale. La trasgressività della primissima fase sembra cedere il passo insomma a un’immagine di puro glamour, buono un po’ per tutti. Il che non è incompatibile, come emerge nell’esibizione al Saturday Night Live, con l’accompagnarsi a due figure in drag. Perché l’eversività non scompare mai dall’immagine di Bowie, pure negli anni Ottanta. Come a dire, il camp (anche quando cooptato e «normalizzato») non cessa mai di evocare gli spettri, le maschere della sessualità polimorfa e perversa.

SN Una volta Scott Walker ringraziò pubblicamente David Bowie per avere liberato molti artisti. Ritiene che Bowie abbia davvero avuto questa funzione, camp incluso?

FC Credo proprio di sì, che Bowie abbia esercitato un ruolo guida nella sensazione di apertura dei confini che segna l’epoca del glam storico. Che abbia liberato molti in senso artistico, e pure sessuale. Anche se in entrambi le sfere non è probabilmente un innovatore radicale, voglio dire, la straordinaria visibilità delle sue performance ha disseminato queste esperienze e ne ha mostrato la concreta possibilità. Il che vale anche per il camp, come accennavo poc’anzi: senza dubbio, Bowie ha popolarizzato le sue figure eccentriche attraverso ogni strato sociale, moltiplicandole su tutto le spettro delle identità (di classe e sesso). Ben oltre i confini, dove l’aveva portato Sontag, della borghesia intellettuale e liberal. Ma a ben vedere, se si chiama in causa la dimensione della «liberazione», in Bowie così come nel (e del) camp, la faccenda si fa un po’ più complessa. La liberazione sessuale di cui Bowie è stato un’icona non è priva infatti di implicazioni che portano nella direzione opposta, quella della cooptazione, della gestione dell’alterità. Cosa che vale anche per il camp, nel suo evolversi storico cui ho già accennato, e forse nella sua dimensione di «trasgressione autorizzata», carnevalesca, limitata cioè a una sfera (o «campo») di finzione, provvisoria. Un party trasgressivo regala a chi vi partecipa la sensazione di strappare le catene, ma è destinato a durare lo spazio di una notte. Il camp e le sue icone, compreso Bowie, esistono nella trasformazione e nella doppiezza, il che non consente di determinarne una natura di esiti «politici» univoca.

Questa doppiezza di Bowie e del camp emerge bene nella parabola tracciata nel film che già ricordavo, Velvet Goldmine. Penso cioè alla vicenda del protagonista, che nell’incontrare la frenesia del glam e l’icona Slade/Bowie ha la possibilità di conoscersi e di accettarsi. In breve, di ri-crearsi, in un movimento di fondamentale liberazione che coincide con l’accesso alla sfera del camp. Una evidente parabola, questa, della liberazione che il glam ha portato, e che coincide con la «liberazione» del camp dalla nicchia di segretezza in cui era stato confinato fino alla sua fase pop. La parabola del film è però anche una traiettoria, un percorso in cui alla liberazione segue un tradimento, con la messinscena della morte di Slade/Bowie/Ziggy. Il film narra il «tradimento» del Bowie anni Ottanta nei confronti di coloro che aveva «liberato e abbandonato», e in qualche modo narra anche il suo tradimento dell’esclusività del camp. Quel tradimento insito proprio nell’apertura dei suoi codici alla massa, che di per sé rappresentava un tradimento di quel senso di solidarietà «massonica» che il camp aveva offerto a molti. Ma anche qui, la risposta non può essere definitiva, e l’eroe non può essere trasformato, in brutale semplicità, in un cinico opportunista pronto a uccidere la tigre che aveva cavalcato. Proprio con la popolarizzazione del camp svolta da figure come Sontag e Bowie, negli anni Settanta la comunità gay ha prima rifiutato l’eredità del camp, ormai irrimediabilmente compromessa con il mainstream e di per sé radicata in un’ambigua forma di auto-ghettizzazione. Ma poi, a partire dalla metà degli anni Ottanta, l’attivismo queer ha riscoperto e rivalutato la chiave parodica, beffarda e scellerata del camp come strategia politica. Molti gruppi queer degli ultimi vent’anni, come le Radical Fairies e le Sisters of Perpetual Indulgence, hanno questa matrice. Forse non è una strategia rivoluzionaria, ma indica l’utopia di una dilatazione dei campi del plausibile. E sappiamo, con Wilde, che una mappa del mondo che non comprenda Utopia non è neppure degna di essere guardata.

SN E adesso il gioco della torre, in perfetto stile Daria Bignardi, che un po’ camp è. Butti pure giù il meno camp e magari ci spieghi il perché.

FC Beh, qui le cose si fanno difficili, davvero. Lo devo premettere: non è affatto semplice dire chi sia più camp, in un gioco della torre, perché il camp è difficilmente quantificabile in un più o meno, in un poco o molto. In inglese ad esempio non dice «questo è più camp di quest’altro». C’è solo l’iperbole, il superlativo assoluto. Scegliere in questo caso significa insomma esprimere una preferenza, dopo tutto, e si sa, uno studioso dovrebbe astenersi dall’esprimere preferenze (quello lo fanno gli esperti da televisione). Ma se si tratta di giocare, giochiamo, lasciando da parte le vesti dello studioso, per una volta. Non garantisco però che quanto dirò rispecchi il mio effettivo pensiero. Perché di gioco in maschera si tratta. Iniziamo, via.

SN Marlene Dietrich vs Platinette

FC Senz’altro salvo Marlene. Perché il suo è un camp di altissimo livello, propriamente metafisico. E perché è un emblema di quella modalità di camp sublime. Platinette è splendida, ma di un camp che Isherwood definirebbe «low», basso, quello della drag queen. E non è un’icona assoluta di questa modalità. Avesse detto Divine, invece di Platinette, avrai forse avuto qualche dubbio in più.

SN Cecil Beaton vs Madonna

FC Il camp sublime, blasé, dei bei tempi andati o quello feroce dell’oggi, così industriale eppure impagabilmente sexy? Mah, salvo Beaton, non foss’altro che perché il suo è un camp decisamente più elitario, elegante, impalpabile. Forse più sexy e meno pornografico. Glamour d’altri tempi.

SN Caravaggio vs Grace Jones

FC Qui sto sul contemporaneo, invece. Voglio dire, avete presente Grace Jones? E Slave to the Rhythm, ve la ricordate? Assolutamente divina, camp purissimo e così infinitamente cool. Certo, anche Caravaggio non era male, dai, ma se proprio devo scegliere, scelgo lei. Così qualche visitatore del sito si indignerà.

SN Dalida vs Candy Darling